【連載第九回】京大新聞の百年 資金に余裕生まれ、各自の「おもしろい」を追求

2024.05.16

キリンの落書き(87年5月16日号)

目次

通史⑦ 潤う財政、多角運営へ(1980〜1989)聞き取り やったことを残したい 上田実さん(1981〜88)

聞き取り④ 空前の好況下で積極取材 1980年代在籍者に聞く

通史⑦ 潤う財政、多角運営へ(1980〜1989)

75年の休刊以来の人手不足

1982年春、京大新聞は一時休刊した75年以来の人手不足に陥る。読み応えのある特集を組む余裕がなくなり、ニュースも学生運動関連のビラを写したような事後報道で手一杯になった。「1面が一つのニュース、2面が論文一つというのは淋しい」。全2頁の82年1月16日号に対して読者から批判の手紙が寄せられ、紙面上で「偏ってしまったことは否めない」と応じている。読み手も入部者も減る悪循環で、4月には編集員が学年の高い3名のみとなった。

そのうちの吉田寮生が寮内で呼びかけ、2回生2人が新たに入部した。2人は、京大以外のニュースが1面トップになっていたことに違和感を覚え、編集方針の改善に着手。秋からはトップ記事を京大関連に限定した。さらに、それまでは各政治勢力の発表にならって集会の参加人数を盛っていたが、読者からの不信感を拭うべく「水増し」しないことにした。紙面の変化が読み手に伝わったのか、秋に3人が入部し、人手不足が解消された。

上回生依存から若手の企画へ

繊細な案件や重要な話題の扱いは、ベテラン編集員の経験に頼った。82年7月16日号では、トップ記事に使った写真が党派から問題視された。高速増殖炉「もんじゅ」の建設反対運動で大勢の人が集まるなか、革マル派のデモ隊が目立つ写真を選択したのだ。革マル派と敵対する中核派から、ベテラン編集員が呼び出された。「単純なミス」ということで手打ちとなった。

82年8月8日、元経済学部助手の竹本信弘氏が逮捕された。77年の「竹本処分粉砕闘争」以来、注目を集めるテーマだったが、入部半年に満たない編集員は報じ方に困った。結局、9月16日号でベテラン編集員が解説記事を書くとともに、関係者に原稿を依頼した。

若手が初めて企画を組んだのは、82年11月1日号の「書評特集歴史を読もう」だった。全3面の特集で、若手らは充実感を覚えた。

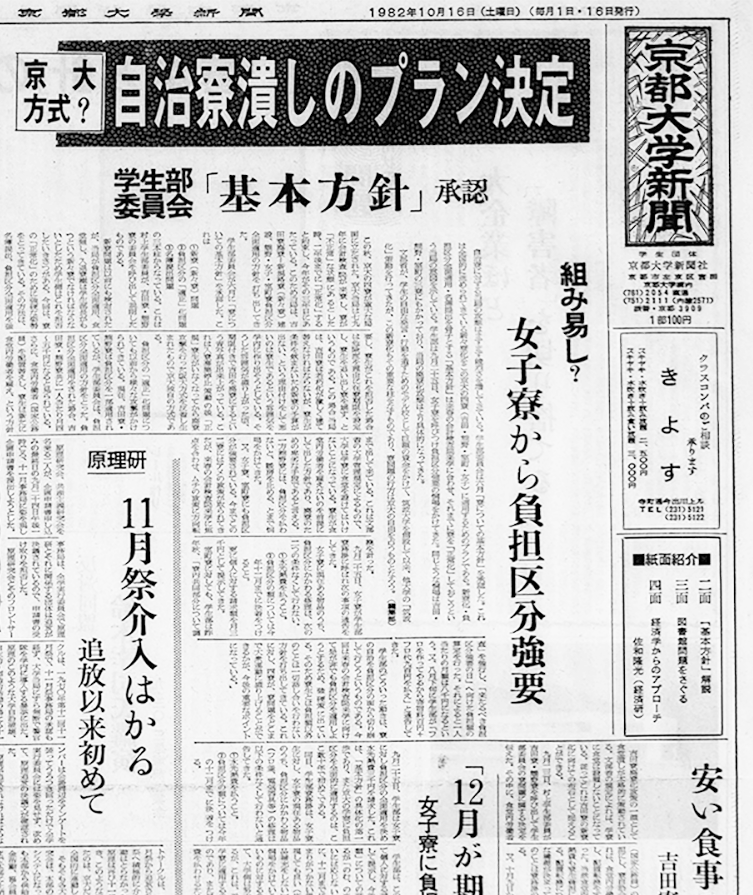

しかし、学内情勢は余裕をもった企画編集の時間を許さなかった。82年10月12日、京大は北川善太郎・学生部長名義の文書「本学の学寮の問題について」を発表。吉田寮の廃寮を目的として期限を設定する旨の基本方針だった。以降1年間、在寮期限闘争の記事が紙面を占める。

「基本方針」をめぐっては、発表の3か月前、学外のセミナーハウスにて水面下で実施された部局長懇談会で、計画がまとめられていた。京大新聞はその極秘文書の入手に成功したが、編集部内で閲覧を許されたのは4、5回生のみ。他の編集員は伝聞で知らされた。上回生の指示を受けて報道に励みつつ、疎外感を抱く若手もいた。83年1月、在寮期限闘争はピークを迎え、5年ぶりに学生部長団交が開かれた。期限撤回を求める寮内外の学生ら約600人が集まり声を上げたものの、決定は覆らなかった。

運動の分裂と記事化の回避

70年代から80年代初頭までは、全学自治会である同学会の動きを報道すれば学内の関心事をおおむねカバーできたため、諸党派の動向はあまり報じていなかった。ところが、80年代前半からは党派の対立が大衆運動や京大の寮闘争に及ぶようになり、報道方針にも影響した。

起点となったのが、三里塚芝山連合空港反対同盟の分裂である。現・成田国際空港の建設への反対同盟内で、土地の所有を複雑にする「一坪共有化」戦術をめぐって熱田派と北原派が対立。京大新聞では60年代後半から三里塚闘争を追っていたが、北原派に与する党派が熱田派を支持する大衆団体に暴力を振るう事件が起きるなどしたことから、運動に距離を置き、記事化もしなくなった。

寮闘争については、直接的な描写を避け「あいまいな報道」をするようになった。当時の熊野寮は、自治会の幹部が寮闘争を離れて中核派全学連に合流するなど党派色が濃くなり、それまで共闘してきた吉田寮と対立しはじめていた。84年には、共用施設である教養部尚賢館を中核派が占有し、同学会系の学生の使用を阻止する事態となった。編集部としてこれらの動きを大々的に報じることはしなかったが、一部の編集員は抗議のメッセージを込めて書評を執筆し、党派の論理を追及した。

「自立」の紙面へ運営見直し

83年は京大新聞にとって画期の年となった。春と秋に合宿を行い、編集や組織運営のあり方を確認した。会議資料には、「先進工業国のスタグフレーション(インフレ+失業)」「管理社会化に抗して」といった文言が並び、情勢分析が記されている。これらをもとに、労働者の自立を目指してイタリアで盛り上がったアウトノミア運動や、フランスの思想家ミッシェル・フーコーの権力論『監獄の誕生』を取り上げた。「学内唯一のマスメディア」として、ツリー状に上から学生を指導する党派の機関紙的なあり方ではなく、趣味的に尖った「ミニコミ」としておもしろいメディアを目指した。「読まれる新聞を」という方針のもと、約2万人いる京大生全員に受けなくても、500人におもしろいと思ってもらえるかどうかを意識した。紙面の充実のため、70年代の編集員が拡げた学内教官の人脈を再構築しつつ、原稿料を払って学外の識者からの寄稿も増やした。また、新歓期と11月祭(学園祭)で講演会や映画上映会を開催し、知名度の向上に努めた。

編集会議の進め方も見直した。編集長を置かずに持ち回りでデスクを置く体制は70年ごろから定着していたが、「デスクを決めないでなんとなく作るときもあった(議題書より)」という反省から、各号のデスクの輪番を3か月先まで決めた。加えて、面ごとに進捗管理や割付を担う「面担」を置いた。これらの方針を議論した合宿資料には、「心を鬼にして貫徹する」との決意が記されている。また、議題整理のために各自がレジュメを用意するようになり、それぞれの提起者が「議長」として交代で司会を務めた。能率を上げるため、会議を2時間以内に収めることも意識した。議事録をとるようになったのもこのころで、熱心に走り書きされた大学ノートは今もボックス(部室)に保管されている。

特集とイベント実施

春合宿で決めた方針のもと、83年6月、朝日新聞の筑紫哲也記者を招いて講演会を開催。約300人が集まった。同年の11月祭では、管理社会を描く映画『時計じかけのオレンジ』を上映したほか、講演会『闘う文化運動の創出』を実施。家庭や教育機関といった再生産領域での「政治・文化闘争」の可能性を、メディア論の粉川哲夫氏と現代文明論の池田浩士氏による対談で探った。対談後に実施した座談会には、両氏に加え森毅氏、伊藤公雄氏らも参加した。森氏はこれ以降、顧問のような立ち位置で京大新聞に関わり、紙面にたびたび登場した。このほか、劇作家の菅孝行氏(85年10月)、ジャーナリストの黒田清氏(87年6月)の講演会や、映画『旅芸人の記録』の上映会(84年7月)を開催した。

紙面では、フェミニズムやジェンダー、障がい者、不安定就労者らが集まる寄せ場、イタリアの若者による自由ラジオ運動、自治寮で見られる占拠行為としてのスクワッターなど、ルイ・アルチュセールの言う「国家イデオロギー装置」をめぐる争闘戦を扱った。通算1900号となる84年1月1日号では、「管理社会への警鐘」をテーマに18頁の大特集を組んだ。それまで年間90頁程度だったが、100頁を超えるようになり、84年は120頁となった。無人販売ボックスの売り上げは通常号で1万円ほどになり、特集号では2万円を超えることもあった。

83年12月には、全国学生新聞交流会が開催された。80年に慶応大で小規模の交流会はあったものの、70年12月の第25回大会から途絶えていた。20大学から60名ほどが集まり、東京学芸大で2泊3日の合宿を行い討議を繰り広げた。総括資料では、原理研究会(統一協会系の宗教団体)糾弾をアピールするためにも、多数の大学新聞の結集には意義があったとまとめた。

おもしろいと思う企画を紙面化

各自の興味にもとづいて実現した記事の例としては、「徴税強行・京都市VS拝観停止・仏教会」、「島田紳助インタビュー」、7か月先取りで報じた「阪神タイガース劇的V(85年3月1日号)」、「矢張二郎氏、浪人の方法教えます」「増えるチャリンコ族を追う」、「カンニングの現象学」、「マイケル・ジャクソンと私」、「いま、中国は」などがある。このほか、河川敷の光景に着目した「鴨川等間隔アベック」や、十数メートルのA号館の壁一面に何者かが描いた「キリンの落書」の記事は、商業誌などに転載された。

また、アメフト部も継続的に取り上げた。80年代は3度の大学日本一に輝き、さらには社会人代表と戦うライスボウルも3度制すという黄金期だった。「何故強いか」と題した監督インタビューなどを掲載している。

出版にも注力、磐石な財政

時代は安定成長期からバブルへ向かった。74年の石油危機を克服した日本経済は、自動車や電気製品といった産業を中心に安定的な成長を見せ、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という言葉に象徴される黄金期を迎えた。ドル高是正を図る85年のプラザ合意を経て、日本銀行が円高不況策として異例の低金利政策を実施。余剰資金が生まれ、投機的な売買により地価や株価が急騰した。消費活動も活発化し、バブル景気が社会を覆った。

京大新聞の収入としては、入学・卒業アルバムの協力金が大きかった。六甲出版が70年代後半から製作しており、京大新聞は学内窓口を務めた。このほか、78年から続けていた就職雑誌『京大生への提言』(8年からは『就職専科』に改題)で50社近くの企業広告を得て、京大新聞の経営基盤を磐石なものにした。これには、原理研究会の資金源だった就職雑誌『雄飛』を廃刊に追い込む効果もあった。

紙面広告も充実した。特に予備校広告は、原理研系の「京大学生新聞」に流れており、84年受験生号などで引き戻した。49年から実施していた二次試験の合否電報サービスも収入のひとつで、87年から京大が直接通知するようになるまで続けた。

出版にも力を入れた。創刊60周年記念として、戦時下の文化領域での抵抗運動をまとめた『口笛と軍靴』を発刊(社会評論社、85年12月)。86年からは『京大サクセスブック(京都大学を知る本)』を発行した。

これらの取り組みで資金に余裕が生まれ、社用車を新調した。さらに卒業生の名義で中期国債ファンドを購入し、運用した。

吉田寮の在寮期限闘争を支援

84年7月、「内容が不明瞭」であることを理由に、吉田寮自治会が新寮建設のための埋蔵文化財調査への反対を表明した。京大新聞編集部では、新寮反対は賛同しかねるという意見が多数を占めた。「不明瞭」ならば情報を取りに行けばよい。京大新聞として独自に教職員への取材を進め、保管していたビラを整理して情勢分析した。

その結実が、84年10月1日号の「どうなる新寮、吉田寮」の記事である。学生部委員や在寮期限の方針策定に携わった教官らのインタビューをまとめ、「学生部が強硬な姿勢で吉田寮を潰そうとしている」と警戒した。建物明け渡しの仮執行を経験していた大阪大の元鴻池寮・宮山寮自治会および阪大新聞から助言を受けつつ、編集員が京大当局に取材して得た情報を可能な範囲で吉田寮自治会に提供した。

寮自治会は85年1月、「新寮獲得」に方針転換し、実現に向けて動き出した。しかし、大衆運動の舞台である教養部尚賢館は中核派が占有している。そこで京大新聞は同年4月、予算100万円をかけて新入生歓迎冊子『京大毒本』を発行し、無料配布した。60頁のうち7頁は吉田寮自治会の記事で、在寮期限闘争を新入生にアピールする狙いだった。その後も30万円のワープロや50万円の印刷機を提供するなど、吉田寮を援助した。そこには、寮に限らず自治の危機だという問題意識があった。

「在寮期限」を3か月後に控えた85年12月には、次期総長に決まった西島安則氏にインタビュー。西島氏は「単純に筋論だけで割り切れない」、「京大らしさを念頭に腐心してゆく必要がある」などと発言した。こうして京大新聞は、強硬的な手段による廃寮の懸念は消えたと判断し、以後は寮への援助を控えた。竹内章教授や万波通彦教授といった学生部委員の経験者が京大新聞の定期購読の推薦人に名を連ねたのは、このころの取材で知り合った縁からだった。

吉田寮の在寮期限闘争は、居住棟のうち老朽化が著しかった西寮の撤去などと引き換えに執行完了が承認され、終結した。

創刊65周年記念書籍を刊行

86年4月、旧ソ連のチェルノブイリ原発で事故が発生。京大で緊急集会が開かれるなど関心が高まり、京大新聞は「原発社会に未来はあるか」と題した特集を連載した。

昭和天皇の「Xデー」も大きなトピックとなった。吐血が報じられた88年秋から、連続特集「ばいばい裕仁」を掲載した。89年1月9日には号外を発行。学生運動の関係者ら15名の死と並列して報じ、「一人一人の死はそれぞれに重い」と訴えた。

89年春には、教養部を総合人間学部とする構想が発表されたほか、授業登録が電算化されるなどの動きがあり、それぞれ大きく報じた。

88年2月、東京で開かれた京大新聞の同窓会で、「京大新聞史」づくりの提案が上がった。こうして、50名を超える卒業生が原稿を寄せ合い、創刊65周年記念の書籍『権力にアカンベエ!』の刊行に至った。

目次へ戻る

聞き取り やったことを残したい 上田実さん(1981〜88)

(=4月27日、京大新聞部室)

―入社の動機は。

セクトから逃げたかった。探検部に入っていて、加えて党派の活動や吉田寮の文化部長までやって体がもたなくて。部室が隣だった新聞社の知り合いから呼ばれて入った。

―編集部の雰囲気は。

最優先事項は納期。発行が遅れる場合は次号と合併して、営業担当が広告主に謝りに行く。記事の提出が遅いと先輩から怒られた。ビラを集める段ボールがすぐに埋まるほどいろいろなできごとがあったから、ニュースはすぐ書いて載せようという方針だった。

―編集長はいない。

フランス現代思想かぶれで、ツァーリズム(専制君主支配体制)が嫌いでね。議題を持ってきた人が議長としてファシリテート(進行)に徹する。

―お金の状況は。

収入はアルバムで100万、就職情報誌が300万、予備校広告が300万、定期購読が100万、その広告や無人販売の収入が数十万かな。経費で食べる寿司は渋って安い店だったけど、取材の新幹線代は出た。安い夜行列車で行くより、すぐ帰って早く記事を書けと。

―原理研は存在感があった。

学内に会員が20人ほどいたと思う。学生に声をかけて、勉強会と称して宿に連れ込んで洗脳する。紙面で反原理を打ち出していたから、学生部が「うちの子が帰ってこない」という相談の電話を京大新聞に回してくることもあって、僕が対応した。吉田寮のことでも連絡が来たし、信頼関係があったと思う。

―吉田寮との関係性は。

学部自治会に活気がなくて、「吉田寮がないと」という感覚だった。団体内に寮生は多くなかったけど、親和性があった。

―資金援助に反対意見は。

出なかったね。ああいう寮をなくしてはならないという考えで。

―京大新聞の設備も整えた。

特に整えず。輪転機を買ってもそんなに使わないし。ただ、ファックスの導入は左京区内でもかなり早かったと思う。アルバム関連の連絡に必要で。

―精力的な活動の原動力は。

ひとつは記録したいという気持ち。やったことを残したい。もうひとつは、民俗学や文化人類学といった領域を分かりやすく紙面化したい。そういう学問の観点から、構内に自転車が増えた理由やカンニングする人の心理といった疑問を記事にした。

―印象に残っている記事は。

キリンの落書き。1面トップにするかどうか会議で意見が割れた。重要な記事だと思ったから押し切ってトップにした。反響がよくて、『フライデー』に転載された。

―『権力にアカンベエ』という考え方は。

理念は知っているけど、あまり意識していなかったね。

―それよりはおもしろさを。

特に配る人を限定していた就職特集号は羽目を外した。それぞれがおもしろいと思うものを載せる。万人受けを狙うとかえっておもしろくない。

目次へ戻る

聞き取り④ 空前の好況下で積極取材 1980年代在籍者に聞く

前頁の上田さんに加え、80年代の京大新聞を知る6名に話を聞くことができた。福岡の原さんには70年代後半から80年代にかけての様子を振り返ってもらい、岩本さんには京都で、森下さんには千葉で、それぞれ80年代後半の活動についてうかがった。このほか、東京で80年代の前後半を知る萩さん、森さん、山内さんに会った。(聞き手:村・史)

細々でも出し続けよう、その一心で

原邦夫さん(1977〜84年)=1月4日、福岡県の産業医科大学

少人数でなんとか発行

―入社の経緯は。

熊野寮で自治会活動をしていたら、人手不足で困っていた京大新聞から声がかかった。文章を書くのが苦手で、訓練したいと思って入った。今思うと、上の世代や友人とのつながりがあって続けられた。まだ学生運動の火が残っていたころ。京大新聞は独立した組織だけど、(日本社会主義青年同盟)解放派と近い空気で、過激派の一派と思われていた。近寄りがたい雰囲気だったと思う。人が集まらず、少ない人数で月2回発行をなんとか保っていた。教員の座談会やシンポジウムの記事を手がけたのを覚えている。

―新聞は売れた。

販売ボックスに1万円くらい入っていて、読まれている実感があった。総長が「正常化」をうたって同学会の立て看板を撤去したりと、学内が荒れていたから、よく読まれたのかも。

―広告は集まった。

営業が下手で全然とれなかった。無料の広告を掲載することもあった。ただ、広告なしでやっていける状態だった。

―アルバムのおかげか。

定期購読の力じゃないかな。

「闘う側」に混ざって取材

―読者からの反応は。

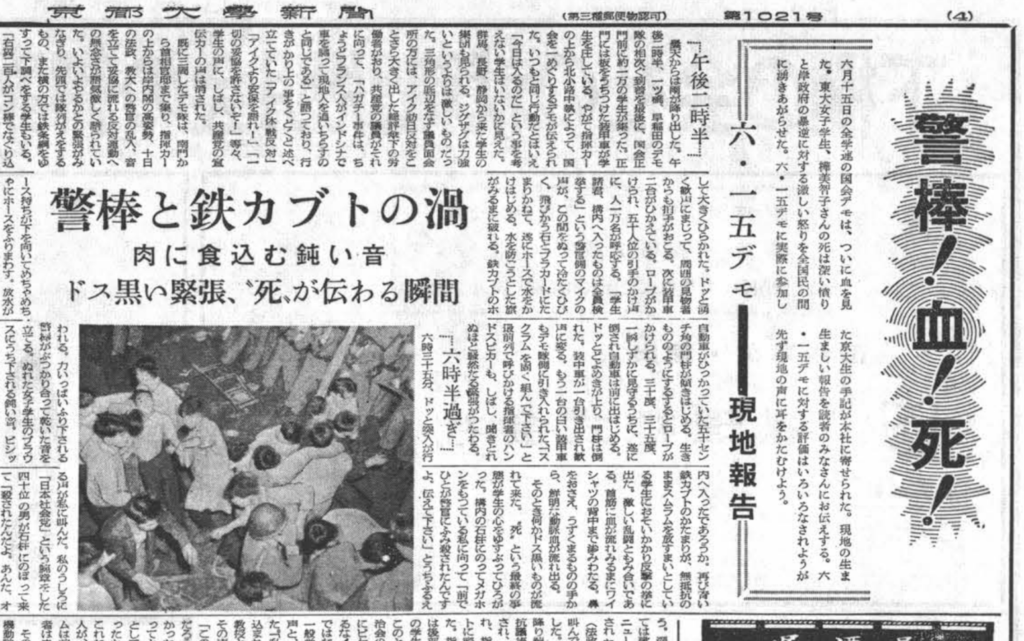

あまりなかった。過激派と思われていたのかな。内部はそんなこともなかったけど。声を上げる労働者や自治会の視点に立って取材するから、記者クラブから得るニュースを垂れ流すようなことはない。学長のやることに反対して、言論の自由を守ろうという旨の記事を書いた。成田の三里塚闘争の取材では「闘う側」に混ざっていた。

―現場で実際に話を聞く。

聞くけど、複雑で記事には書けない。セクトがたくさんあって、うっかりすると追及される。身近なところでは熊野寮の友人が中核派に行った。職業革命家になるために。

―誘われなかった。

自分は軟弱で、革命家を目指すような人間ではない。寮で麻雀をやっていた。

世の中がよくなるように

―編集会議の雰囲気は。

4、5人でざっくばらんに話す。中面の特集に何を入れるかとか、延々と。

―役職の構成は。

数名でやっていたから、役職どうこうという余裕はなかった。形式的に私が編集長のような立場だった。

―レイアウトの流れは。

文字数を確認しながらボックスで段組みして、記事原稿を大阪の印刷所に渡して活字を拾って組んでもらう。印刷紙に刷ってもらって校正して、ミスがあればまた持って行く。段組みから印刷まで一週間ほどかかったかな。

忙しくて授業に出られなかった。大学に行くのは集会があるときぐらい。それでも新聞は出し続けないといけないと思った。いつつぶれてもおかしくなかったけど、途絶えると後が大変だから、細々でも続けようと。つぶさないようにどうすればいいかだけを考えていた。学年が上がって、反原発の集会にも参加するようになった。

―どのような思いで。

流行りの思想は勉強したけど、それより、「少しでも世の中が良くなるようなことに関わりたいという思いが原点。

―今の編集部に一言。

新聞らしさより「大学新聞」らしさを意識してほしい。今の学生は自分で勉強しない。口を開けてエサを放り込んでもらうのを待つような学生が増えている。京大にはおもしろい先生がたくさんいるはずだから、学生が自分でヒントを得て勉強するきっかけになるような話や寄稿を引き出すことができたら、京大新聞らしいものになると思う。お金を払って読みたいと思えるように、関西の文化人の座談会のようなものがあれば、可能性が広がるのでは。

自由に取材 管理されるのが嫌いで

萩一晶さん(1981-86)、森康一さん(1986-90)、山内健さん(1987-91)=4月29日、東京都内会議室

政治的な人は少ない

―入社の動機は。

萩 入学当初、サイクリング部に入った。1年半たって体育会の雰囲気が嫌になってやめた。自分でサイクリングの同好会を作ったけど、それだけだとつまらなくて、京大新聞が主催する講演会に行った。チケットを買いにボックスに行って、おもしろそうだなと。そのときは3人で回していて、人手不足だった。

―上田さんは、紙面改革が伝わって部員が増えたのではと。

萩 私は入るまで読んだことがなかった(笑)。「社」とつく団体は珍しいし、どんなところだろうかと気になった。

森 入った経緯は覚えてないな。説明会には行った。僕らの代の特徴として、政治的にどうこうという人が少ない。寮生として熱心に活動する人もいたけど、僕は全然関係なくて。

山内 京大新聞の卒業生で種村直樹さんという鉄道関係のライターがいて、高校のころその方の事務所でアルバイトをしていた。その縁で、大学に入って新聞のボックスを訪ねた。読んだことはなかったけど、入ったらおもしろかった。書評を書いたり営業活動したりと、僕も政治的ではなかったかな。

寮援助 反対なかった

―編集部の雰囲気は。

森 ひとつ上の先輩が編集長をやっていた。ただ、編集長を置かないのが流儀だと教わった。「俺が一時的にやっているけど、編集長を置く状況は編集力の低下の象徴だ」と。独断ではなくみんなで決めるのが昔からのやり方。暫定の編集長制は、結局よく思われなくてすぐ終わった。ただ、長くいる人がアドバイスをするという雰囲気はあった。過去のことを知らないと書きづらい記事も多くて。

山内 あのころは在寮期限闘争が盛り上がっていた。

萩 新聞社には寮生もいて、彼らが中心になって動いていた。

―吉田寮を援助したり積極的に取り上げたりすることに反対は。

山内 ネガティブな声はなかったんじゃないかな。

森 吉田寮の機関紙みたいな側面もあるけど、一方で別の活動に新聞をうまく使う人もいた。

萩 私のころには京大闘争の全盛期のような人はもういなかった。それでも、寮の問題は大学当局のやり方がおかしいという素朴な考えで陣頭に立った。83年の学生部長団交には、学生自治の問題だということで、寮に関係ない学生も多く参加した。

森 最近の記事を読むと、大学当局は木で鼻をくくったような対応が見受けられるけど、当時は話が通じた。敵ではあるけど、ある意味では仲間。話せば分かってもらえるし、ダメなところはダメと言ってもらえる。

山内 コミュニケーションがとれていたし、大上段に構えて「けしからん」とはならなかった。

森 京大新聞のシンパみたいな教官もいて。寄稿をお願いしたり座談会に出てもらったり。学生部の人とも付き合いがあった。

山内 今ではありえないと思うけど、名簿を提供してもらって就職雑誌で活用した。京大新聞は表では仲悪い顔をして実は当局とべったりじゃないかと。そう言われればそれまでだけど、京大の新聞であって党派の新聞ではないから、そういう側面もあっていいかなと。

―70年代以前の方は全国の新聞という意識があったと聞く。

山内 寮を経由して外と交わることはあったと思うけど、そこまで意識していなかったかな。

―どちらかというと学内。

山内 学外の人にも読んでもらえたらうれしいなと思いつつ、そのために書く感覚ではない。

みんな思い思いに書く

―「権力にアカンベエ」という理念は。

森 権力というより管理されるのが大嫌いだった。当時は履修登録も二重でできて、そういういい加減なかんじを好んだね。

萩 授業に出なくても単位をとれた。管理と無縁に好きなことをやれるのが京大のよいところだという感覚。ただ、新聞はきちんとしなければ、という意識が強かった。我々はシラケの世代。社会の序列化が進んで大学も偏差値で判断されるようになって、ジョージ・オーウェルの『1984』が示したように管理が進んでいると実感していた。それはおかしいという話をして、管理社会を問い直す特集を組んだり、「釜ヶ崎越冬支援」(仕事のない年末に簡易宿所を追い出される日雇い労働者を支援する運動)を取材したり。

山内 AB分割入試と言って東大と京大の両方を受けられる年だったけど、両方受かって京大を選んだ人はほぼいなかった。「権力にアカンベエ」で動いた人はあまりいないんじゃないかな。ただ、学生運動の残り火はあった。タテカンがいっぱい出ていて、尚賢館(89年に焼失)もまだあって、中核派がいつも棒を持って前に立っていた。

萩 いないときは「今日は三里塚に行ったのかな」って。同学会が弱体化していて、教養部を草刈り場だと考えていたのかな。

―おもしろいと思う記事を、という意識はあった。

森 振り返ると80年代の雰囲気と言えるかも。長い目で見ると文化的な時代だった。森毅先生とか個性的な先生がいて。

山内 書評を書くときに先輩から言われたのは、「何を書いてもいいけど、学生の利益になるように」と。経済的な利益というより、広い意味で知っておいた方がいいことを書く方針。

―党派の対立など複雑な話題は直接報じず、書評で訴えかけた。

萩 そう思って書いていた人もいたかもしれないけど、そこまで深読みしないかな。基本的にみんな自分が思うように書く。

山内 このメッセージを伝えるためにこれを書け、とかはない。

森 必ずしも一枚岩ではなかった。会議で吉田寮の話題が出ても、僕らは反対しないけど、かといって自ら突っ込んだ意見を言うわけでもない。それぞれ好きに取材していた。お金に余裕があったからこそ自由にできたと思う。自分が動くときの経費が出て、飲み会のお金も出してもらえるし、それでいいよと。

経費ケチって20円寿司

―財政的には潤っていた。

山内 新聞発行はアルバムの協力金で賄えた。加えて受験生特集号や『就職専科』で収入を得て、多い年は1200万ぐらい売り上げがあったかな。百年の歴史の中で異常な数年だと思う。85年ごろから余裕があった。書評の本代は経費で落ちたし、東京出張は日当が出た。

―広告はよく出してもらえた。

山内 うん。バブルの時代で。

萩 私は少し手前の世代だけど、豊かな国になったという感覚がすでにあって、たくさん広告をもらえた。

―会計事情は一部の人しか聞かされていなかったと聞く。

森 いろいろ使われても困るからね。出ていくお金も大きいし、蓄えがないと心配で、保守的にやっていたと思う。引き締められる人が会計を担当した。当時は10人以上いたし、経費で行く飲み会はけっこうケチだったね。20円の寿司とか。

山内 日々飲んでいたから、どれが宴会か覚えてない(笑)。

―印象に残っている記事は。

山内 「大正天皇崩御特集」かな。87年秋に体調不良が報じられて、世間が関心を寄せていた。この紙面は、1面トップに「天皇崩御」という文字が踊る。見た人は一瞬びっくりする(実際は、昭和ではなく大正天皇の崩御当時の報道を振り返る特集)。「Xデー」直後には号外も出した。事前に作っておいて、日付だけ入れて急いで刷った。

萩 私は小田実の『何でも見てやろう』という本に触発されて、ヨーロッパ旅行紀を書いた。円が強くて、学生が海外に行けた。

―森さんは主に雑誌に注力。

森 せっかくだからかっこいいものをつくりたいという話になった。いろいろな人がいたから、「おもしろいネタ書いて」と割り振った。

―現役の編集部へ。

萩 一般紙と同じ記事を載せても意味がない。それより今の学生がおもしろいと思うことを徹底的に掘り下げてほしい。

山内 記事から学生の匂いがあまりしないかな。言い方は悪いけど、誰でも書けるような。

森 今の紙面では京大当局の動きをトップ記事にしているね。

山内 当局のネタをトップにすることはあまりなかったと思う。特集「西部空間を考える」とか、ニュースらしくないものでも1面に置いた。

ずるずる発行遅れ、広告で冷や汗

森下利博さん(1986-90)=5月4日、千葉県内会議室

1か月遅れて発行

―入社の動機は。

マスコミに興味があって高校で新聞委員会に入っていた。合格電報で京大新聞を知った。吉田寮に住んでいたけど、両者の関係の深さは入ってから知った。「在寮期限」後初の入寮で、寮闘争が落ち着いたころ。京大新聞でも学生運動の話を熱心に議論した記憶はあまりない。疑ってモノを見る反権力の雰囲気はあったけど、それより各自の関心事を取り上げる感覚。私は入った年に起きたチェルノブイリ原発事故の関連記事を書いた。

―京大に関係なくても記事化。

原発は京大が原子力研究所を持っていたから関係があったけど、関係ない話も取り上げた。

―印象的な記事は。

京都市の学校の先生が君が代斉唱の強制を違法だと訴えて起こした裁判。なかなか書けなくて、泣きながら徹夜で仕上げた。

―発行作業の様子は。

作業が大変で、ずるずると発行が遅れた。紙面の日付より1か月ほどズレて出すことも。夏の合併号で遅れを取り戻した。

広告1社20万、大手より安い

―印刷所は大阪。

原稿や現像した写真を大阪・福島の印刷所に持って行く。校正は一日仕事で、食費・交通費を賄う日当が出た。できた新聞は車で取りに行くけど、荒いドライバーの多い阪神高速を走るのが嫌で、他の人に任せていた。

―新聞はよく売れた。

全然売れない。寄付金みたいな。

―営業活動は。

通常号の広告は、集めるというよりいつも載せているところが中心。「間に合わないかも」と思いながら、キリキリして作業した。あと、就職情報誌の広告取りで1週間、授業をサボって東京出張する。UPUという京大新聞の卒業生が立ち上げた会社のデスクを貸してもらって、名刺を持って企業を回る。1社20万円ぐらいかな。大手のリクルート社とかはもっと高額だったから、安く京阪神3大学の学生へ直接届くという売り文句で。

―先方の反応は。怪しまれたり。

受け入れてくれた。当時はネットもなく情報誌が重要で、企業も積極的にお金をかけていた。

―会計状況を聞かされなかった。

儲かっていたけど、お金はそんなにない印象。印刷代が滞っていて、受験や就職の特集号で広告料がまとまって入って、それで支払いを済ませる。毎号必死で、授業にあまり出なかった。

―続ける原動力は。

考えを自分なりに文章にまとめられたときの達成感が大きい。

40社から広告得る一方、拒否も多数

岩本敏朗さん(1988〜92)=5月6日、京大新聞部室

2千号の歴史にプレッシャー

―入社の動機は。

高校はバレー部で、大学では新しい世界を経験したいと思った。当時アメフト部が強くて、1日体験したけど、体育会はもういいやと。ある日の授業教室に京大新聞の人が勧誘の演説に来て、興味を持った。ボックスに行ったらいきなり「取材に行って」とカセットレコーダーを渡され、地塩寮を取材した。

―編集部の雰囲気は。

印象的なのは、入ってすぐの合宿で、2千号記念の紙面の内容を話し合った。歴史ある新聞の節目に下手なものは出せないと。ああでもない、こうでもないと議論して、気づけば夜が明けていた。プレッシャーを感じたのか、10人ほどいた新入生が4人に減った。普段の作業も煩雑で大変。2回生のころまた人が減って同期の大畑くんがほぼひとりで切り盛りしていた。キャパオーバーだった。

―印象的な取材は。

経済研究所の先生にインタビューした。自分が無知すぎて驚かれた。他には、先輩のお膳立てを受けて、原子力研で原発の危険性を訴える小出裕章先生に取材した。明確な編集方針はないけど、自分たちの立ち位置は意識した。無批判に大学の言うことを受け入れるあり方に疑問を持つ。当時盛り上がっていた産学協同の動きにも、営利を掲げて企業と一体化するような研究はどうなのかと問題意識を持つ。あと、廃寮問題とか、学生の自由な空間が脅かされることに敏感だった。

―京大以外の記事も取り上げた。

人のつながりで取材した。井上さんという先輩は、甲山事件という兵庫の冤罪裁判を取材したり、バングラデシュに行ってルポを書いたり。それぞれがやりたいことをやる。

東京出張 しんどかった

―営業担当をされていた。

秋の東京出張がしんどかった。1週間ずっとアポ取りと訪問の繰り返し。帰ってからも膨大な作業に忙殺された。

―営業の手ごたえは。

あった。40社ぐらいかな。でも、断られるストレスも大きい。

―断られる割合は。

感覚的には断られる方が多かった。うまくいくのは半分以下。その場で出してくれることはほぼない。まず電話で断られることも多い。会ってもらえても、「こんな薄っぺらい情報誌、誰が読むんだ」と言われ、すごすご帰る。着たこともないスーツをあつらえて、不慣れな東京を一人で歩き回る。企業の人と話すのは貴重な体験だけど、やはりしんどい。しかも後輩がやってくれず、2年連続で担当した。

―京大以外にも配っていた。

いや、対象は京大の4回生。大きい声では言えないけど、各学部の教務で名簿を見せてもらって住所を書き写した。

―しんどくてもやめなかった。

高校のバレー部や京大受験を経て、不条理とも思える状況への耐性がついていた。京大新聞には学内でもなかなか見られない個性的な人が集まっていた。24時間行ける居場所があるのも貴重。とはいえ、あまりにしんどくて行方をくらましたことがあった。結局、残された人に申し訳ないという思いで戻った。